Lorsque je « descends » vers les Pyrénées, il m’arrive, pour rompre la monotonie de l’autoroute A20, d’emprunter quelques chemins de traverse culturels.

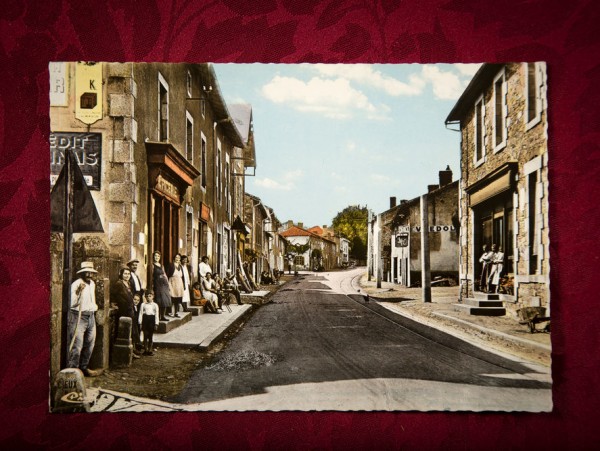

L’an dernier, à la même époque, j’avais choisi de prendre la tangente vers l’Est pour revivre un Jour de fête sur les lieux de tournage du film culte de Jacques Tati, à Sainte-Sévère, petit bourg de l’Indre.

Cette année, peu avant Limoges, j’ai effectué un court crochet vers l’Ouest pour me souvenir d’un jour de tragédie, celui que vécurent les habitants d’Oradour-sur-Glane, village martyr de la Haute-Vienne.

Cet inconscient mélange des genres peut surprendre voire choquer: la réalité abominable du massacre d’Oradour, le 10 juin 1944, et la fiction des aventures hilarantes de François le facteur. Elles se déroulèrent dans des villages de la France profonde, pas très éloignés l’un de l’autre. Qui sait si justement Jacques Tati, qui s’était réfugié en 1943 dans une ferme discrète près de Sainte-Sévère, n’avait pas voulu peindre une France ivre d’insouciance après les années dramatiques qu’elle venait de connaître.

Ce matin, l’heure est au recueillement et au souvenir. J’étais déjà venu à Oradour dans ma prime jeunesse. Il ne pouvait en être autrement avec un père, ancien pupille de la nation, professeur d’Histoire et président pendant plus de vingt ans du comité du Souvenir français de son canton.

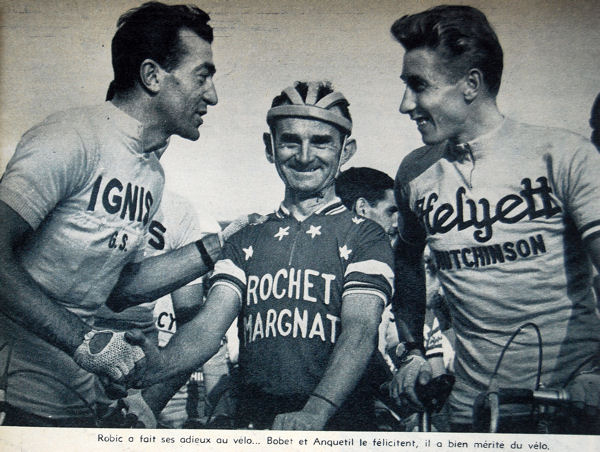

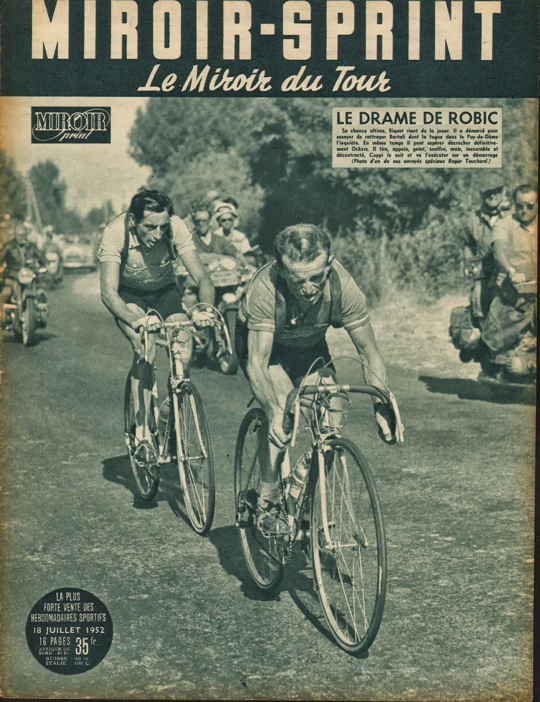

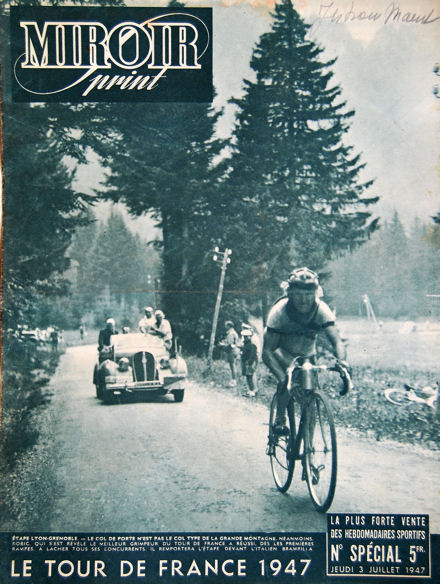

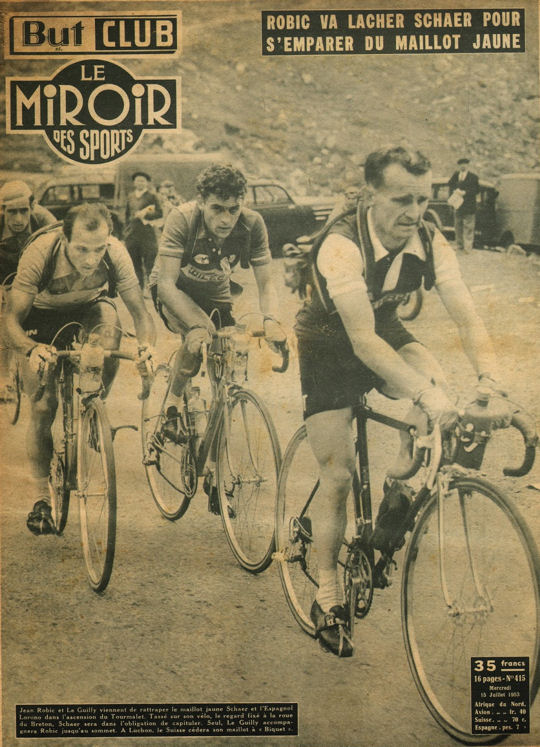

J’en gardais quelques images, notamment celles, blotti contre ma tendre maman dans l’église, écoutant l’effroyable récit de la conférencière. Je n’étais pas en âge de comprendre les raisons d’une barbarie que mes parents ne cherchaient cependant pas à me dissimuler. Je me souviens leur avoir demandé pourquoi le critérium cycliste local (remporté plusieurs fois par mon champion Jacques Anquetil) s’appelait le Grand Prix de la Renaissance d’Oradour-sur-Glane … les enfants empruntent parfois de curieux chemins de traverse même à vélo (c’est presque du cyclo-cross !).

Dès janvier 1945, le gouvernement provisoire français décida le classement parmi les monuments historiques de l’église incendiée et des ruines du village conservées en l’état. Il décida également de la réédification du bourg sur un emplacement différent de l’ancien.

Lors de sa venue à Oradour, le 5 mars 1945, le général de Gaulle déclara :

« Ce qui est arrivé à Oradour-sur-Glane nous enseigne autre chose. C’est que, pour réparer et pour conserver le souvenir, il faut rester ensemble comme nous le sommes maintenant … Jamais plus, même une fois, il ne faut qu’une chose pareille puisse arriver à quelques points que ce soit de la France. Et pour que cela n’arrive plus … il y a des dispositions à prendre, des dispositions qui ne sont pas seulement des formules, des dispositions qui ne consistent pas simplement à faire confiance aux autres, même quand ces autres ont la meilleure volonté du monde. Il faut se faire confiance à soi-même, et s’assurer sa sécurité soi-même ».

Sept décennies plus tard … !

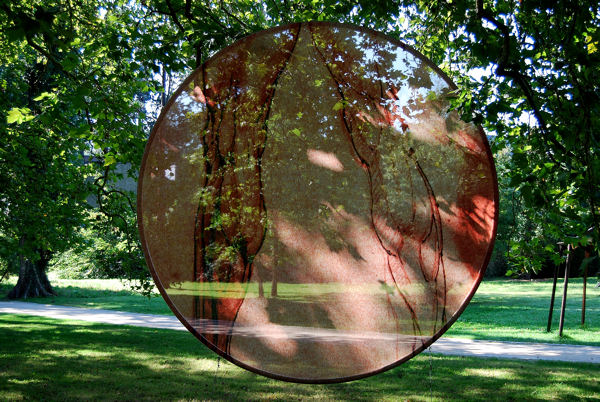

Sur un rond-point, carrefour de l’Histoire ou trait d’union entre le village martyr et le bourg reconstruit, une sculpture de l’artiste Appel-les Fenosa rend hommage « Aux Martyrs d’Oradour » : 642 victimes civiles innocentes dont 246 femmes et 207 enfants.

Cette œuvre possède aussi sa propre histoire. Fenosa, réfugié en France depuis la défaite des Républicains espagnols, séjournant entre Paris et Limousin, en reçut commande en octobre 1944. Il en réalisa le modelé en terre au cours de l’hiver suivant, puis la pièce fondue en bronze par le sculpteur Alexis Rudier fut exposée à l’automne 1945 au salon des Surindépendants à Paris.

L’accueil de la critique fut favorable, notamment de la part du quotidien La Croix … et pourtant l’évêque de Limoges, cul-bénit sans doute choqué par la vision de la nudité d’une femme enceinte au corps léché par les flammes, s’éleva contre le projet de faire de cette sculpture le monument commémoratif du massacre d’Oradour.

L’œuvre entra alors dans les collections du Musée national d’Art moderne puis, au milieu des années 1960, échoua même dans les réserves.

Elle en sortit en 1980 lorsqu’un arrêté du ministre de la Culture décida de la mettre en dépôt à Oradour. Mais la sculpture fit halte à Limoges sur un rond-point des boulevards extérieurs où elle séjourna presque vingt ans. Elle trouva enfin son emplacement actuel en juin 1999.

Les poètes Éluard et Supervielle saluaient le perpétuel balancement des sculptures de Fenosa entre l’humain, le minéral, le végétal, l’eau et le feu. L’artiste revendiquait volontiers cette fusion des règnes et des éléments en déclarant : « La race pure n’existe pas. Il n’y a que des mélanges. »

Sur le socle, on peut lire désormais cette phrase de Paul Éluard : « Ici, des hommes firent à leurs mères et à toutes les femmes la plus grave des injures : ils n’épargnèrent pas les enfants ».

Il y a un peu du Guernica de Picasso dans le monument de Fenosa aux Martyrs d’Oradour.

Du pied de cette sculpture, on jouit d’une vision à 360 degrés sur le bourg actuel d’Oradour, avec au premier plan son église en rénovation ainsi que sur le village martyr et le Centre de la mémoire inauguré par le président Jacques Chirac en juillet 1999.

La structure métallique de couleur rouille, à demi enterrée, peut surprendre dans le paysage paisible de molle colline descendant vers la rivière Glane. Ce fut le choix des architectes qui souhaitèrent une « non-architecture ».

Le Centre, comme son nom l’indique, est là pour perpétuer un message de mémoire que les ruines seules, avec la fuite inexorable du temps, ne pouvaient continuer à assurer. Beaucoup plus qu’un musée, c’est un lieu vivant qui se consacre, à travers des travaux de recherche et des expositions, à un travail constant d’historien pour expliquer et comprendre, et aussi transmettre un message de paix aux générations futures.

J’ai lu que de jeunes Français et Allemands participaient ensemble bénévolement à des chantiers d’été sur les ruines et au Centre.

En principe, on ne peut accéder aux ruines (gratuitement) qu’en traversant le hall du Centre occupé par le service de billetterie pour les expositions et une riche librairie, les publications sur le massacre d’Oradour sont en effet prolifiques. Et cela, juste dessous une gigantesque découverte du Führer tenant un discours lors du congrès du Reich à Nuremberg !

Pour rejoindre le village martyr, j’emprunte un tunnel austère taillé dans le béton façon blockhaus, un choix de scénographie pour nous mettre dans l’atmosphère d’une plongée vers l’effroi.

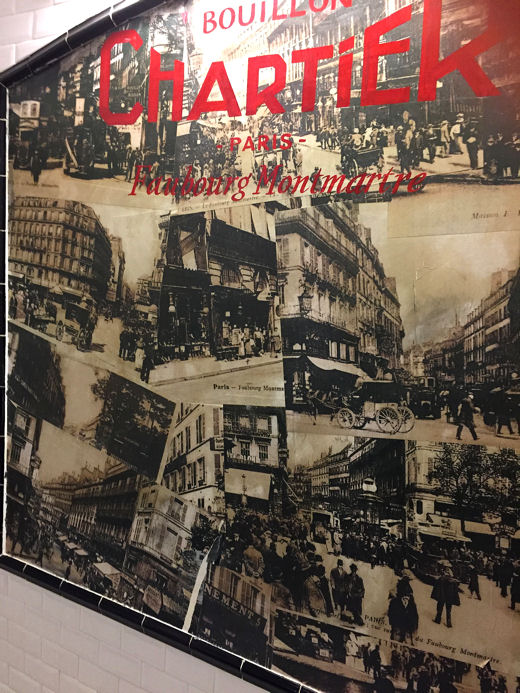

Fi de la chronologie de ma visite, j’ai envie pour l’Histoire de descendre à la petite gare du tramway qui assurait, trois fois par jour, la liaison entre Limoges et Saint-Junien.

Sur la façade, est-ce l’usure du temps mais plus probablement un symbole, ne demeurent de la pancarte de la halte que cinq carreaux de faïence formant le mot ORAGE.

Au matin du sinistre samedi 10 juin 1944, le premier tramway en provenance de Limoges déversa vers six heures trente de nombreux citadins venant passer dans leurs familles ou dans les hôtels les trois jours de repos du samedi, dimanche et lundi : car Oradour était jusqu’alors un bourg tranquille et accueillant fréquenté par les gens de la grande ville voisine et par les pêcheurs dans la Glane poissonneuse ; de plus, le ravitaillement y était encore facile en cette période d’Occupation soumise aux pénuries.

En fin de ce même après-midi, Camille Senon, l’une des rares témoins encore en vie, prit le tram à Limoges pour retourner, comme chaque samedi, chez ses parents au Repaire, un des nombreux hameaux d’Oradour.

À cinq cents mètres de la gare d’Oradour, les SS stoppèrent le tramway : « Nous sommes restés longtemps à attendre devant Oradour qui brûlait devant nous. C’était comme irréel, nous voyions les flammes sortir du clocher de l’église. Nous entendions des rafales de mitraillettes. Nous avons vu des soldats incendier des fermes qui bordaient le village. Ils lançaient des objets et tout s’embrasait immédiatement, c’étaient des grenades incendiaires ou des plaquettes de phosphore. Les Allemands ont fait descendre les voyageurs pour Oradour et ont renvoyé le tram en direction de Limoges. Nous étions vingt-deux, dont quatre enfants. Nous avons été conduits à travers champs, après avoir traversé la Glane sur des troncs d’arbre, dans une ferme qui servait de PC aux Allemands. Il était environ 7 heures du soir. Nous ne savions pas encore que tous les habitants avaient été tués. Cela ne coupait pas l’appétit de sept ou huit SS attablés dans la cour, qui se tartinaient de larges tranches de pain avec des rillettes trouvées sur place … Vers 22 heures, un officier est arrivé, visiblement surpris de nous voir en vie. Il nous a demandé nos papiers, qu’il n’a même pas regardés. Pourquoi nous a-t-il laissé repartir, je l’ignore … »

Camille Sénon perdit ce jour-là son père, son grand-père, son oncle et sa tante, de nombreux cousins. Sa mère, en visite chez sa sœur, à quinze kilomètres de là, n’ayant pu traverser Oradour déjà en flammes lorsqu’elle voulut rentrer le soir au Repaire, échappa au massacre.

Ce témoignage m’a spécialement interpellé car Camille, la « survivante du tramway », âgée de 91 ans, a refusé publiquement, quelques semaines avant ma visite, la proposition faite par le Premier ministre Manuel Valls de la nommer commandeur dans l’Ordre national du Mérite en se déclarant « solidaire des luttes menées depuis deux mois par les salariés, les jeunes, une majorité de députés et de français contre la loi travail qu’il venait d’imposer par le 49-3 ». « Ce serait renier toute ma vie de militante pour plus de justice, de solidarité, de liberté, de fraternité, de paix ».

Le Centre de mémoire restitue de manière très fouillée le récit du massacre survenu quatre jours après le débarquement allié en Normandie ainsi que les causes loin d’être complètement élucidées.

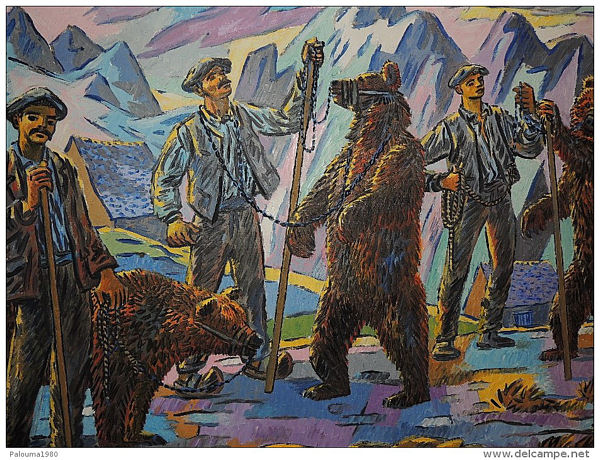

La division Waffen SS Das Reich entreprit le 8 juin de se positionner dans la région de Tulle et Limoges pour une opération de ratissage contre la résistance. 8500 hommes environ participèrent à cette opération en laissant une « traînée sanglante » sur leur passage, notamment à Tulle, massacres, pillages, incendies. Oradour se trouvait sur le trajet, on n’y connaissait pourtant aucune activité maquisarde.

« La troupe Waffen SS arriva devant le bourg qu’elle encercla. Elle rassembla la population. Elle sépara les hommes des femmes et des enfants. Elle exécuta les hommes dans des locaux repérés. Elle tua au hasard des rues et des maisons pour qu’il n’y ait pas de témoin. Elle pilla puis elle incendia. Elle massacra femmes et enfants dans l’église qu’elle tenta de détruire avec des explosifs. Puis elle procéda systématiquement à l’élimination des cadavres par le feu et la fosse commune pour empêcher leur identification. Elle accrut ainsi la terreur par l’impossibilité de reconnaître les morts tout en laissant en évidence les traces du massacre… » (source : Centre de la mémoire)

Des traces devant lesquelles nous nous recueillons et nous méditons tout au long de notre cheminement dans les ruines, que nous essayons aussi et surtout d’imaginer dans leur aspect effrayant de l’époque car, évidemment, le village ne ressemble plus totalement à celui découvert par les premiers témoins, ni même par ceux qui visitèrent l’endroit dans les années 1950. C’est mon cas, dans mes lointains souvenirs informels de gamin, l’effroi était plus primairement palpable, immédiatement visible. Il n’y avait pas alors de musée mémorial chargé d’entretenir et d’expliquer cet espace sacré. Je me demande même si l’on ne circulait pas en voiture au moins dans la rue principale.

Jusqu’au début des années 1960, les habitants du village renaissant vécurent dans le deuil permanent. Oradour en reconstruction était une ville morte où l’on ne célébrait aucun baptême, communion ou mariage, où l’on s’habillait de noir le dimanche, où l’on n’organisait guère d’activités festives.

La végétation a repris ses droits et redonné du vert au paysage, en ce début d’été, des fleurs sauvages envahissent les décombres, les murs calcinés ont été lavés par les intempéries. C’est tout le paradoxe des ruines : pour les rendre accessibles au public, il faut les entretenir, et l’appréhension de l’horreur du drame par l’architecture tend à s’estomper sept décennies plus tard. Elles deviennent peu à peu muettes ne disant plus ce qui les a faites ruines, en particulier pour les nouvelles générations ; c’est là que le Centre de la mémoire prend toute sa place.

Presque en face de la gare du tram, se trouve, accolée à la mairie, l’école des garçons. Elle comptait 64 élèves. Oradour possédait alors quatre écoles : outre celle des garçons, celle des filles avec 106 écolières réparties en trois classes, une école enfantine, et plus étonnamment une école dite des Lorrains. En effet, avec la déroute de l’armée française, notre frontière à l’Est de 1871 fut rétablie dès juillet 1940 avec l’annexion de l’Alsace et la Lorraine par les Allemands. Le département de la Moselle fut rattaché à la Sarre et au Palatinat. L’École de la IIIe République marchant désormais au rythme des bottes allemandes, ce sont des milliers de Mosellans qui prirent le chemin de l’exil. Beaucoup, réfugiés ou expulsés, se retrouvèrent en Haute-Vienne, à proximité d’Oradour. Trente-neuf habitants du petit village mosellan de Charly périrent lors du massacre, c’est en leur hommage que, depuis 1950, il porte le pittoresque nom de Charly-Oradour.

Au recensement de 1936, la commune d’Oradour-sur-Glane comptait 1574 habitants, dont 330 agglomérés dans le bourg qui regroupait les services publics, les commerces et les artisans.

Jusqu’à ce jour tragique, une vive activité animait le centre d’Oradour, restituée par des plaques apposées sur les pans de murs devenus anonymes. Cette initiative permet de recomposer le profil sociologique du village comme on en trouvait beaucoup à cette époque. Cela constituerait d’ailleurs un sujet de réflexion sur la désertification de notre France rurale.

Les hommes devaient se retrouver dans les différents cafés : Chez Thomas, Chez Compain, Chez Brandy, Chez Thomas, Chez Maire qui faisait aussi boucherie.

Il y avait trois hôtels-restaurants dont Chez Avril et Chez Milord.

On comptait trois épiceries, trois boucheries, deux boulangeries, deux commerces de vins et spiritueux.

On donnait à réparer sa voiture ou ses engins agricoles aux garages Poutaraud ou Desourteaux.

Les artisans étaient nombreux : un maçon, deux charrons, un forgeron, un sabotier, cinq menuisiers, un plombier, un carrier-puisatier et je découvre même un feuillardier. Fréquente en Limousin et Charentes, cette corporation fabriquait des lattes circulaires de châtaignier pour entourer les barriques.

Il faut aujourd’hui parfois plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous chez le dentiste, on allait alors chez Madame Reignier. On se faisait coiffer chez Janine Régnault. Il y avait aussi deux marchands de tissus, un tailleur-assureur sans oublier une Poste avec deux facteurs et une recette-buraliste.

J’essaie d’imaginer les rues d’Oradour qui devaient bruisser de ces activités multiples lorsque, soudain, en début d’après-midi, les troupes S.S de la Panzerdivision Das Reich firent irruption dans leurs camions bâchés.

Le silence est respecté, il faut dire que les visiteurs ne sont pas encore nombreux en cette heure matinale. Je surprends quelques chuchotements en langue allemande d’un couple et leurs deux jeunes enfants.

En avançant la tête dans les plaies béantes des façades, on distingue quelques rares objets domestiques et de maigres éléments de mobilier rouillés et vermoulus. Chaque foyer possédait, semble-t-il, sa machine à coudre.

Les pièces plus ou moins épargnées par les flammes sont exposées au Centre de la mémoire.

Des pancartes, en plusieurs endroits, rappellent les lieux, des granges en général, où les hommes furent amenés par petits groupes avant d’y être sauvagement abattus puis brûlés afin que les corps ne soient pas identifiables. Elles nous invitent aussi à nous recueillir quelques instants.

Sans doute à cause de l’encombrement que susciterait leur exposition au Centre, de nombreuses épaves rouillées d’automobiles sont abandonnées dans les cours des maisons ainsi qu’évidemment au garage Desourteaux. Elles donnent une touche spectaculaire à la visite. Certains collectionneurs reconnaîtraient peut-être ces véhicules en vogue à l’époque, tractions avant, Citroën B2 et B4. Pour ma part, il me semble avoir repéré un modèle de Rosalie, la première voiture de mon père que je connus. Il la céda à son frère. Elle acheva son existence d’épave, pour des raisons aucunement funestes, dans la cour de la ferme de ma grand-mère comme … poulailler !

La Peugeot 202 du docteur Desourteaux a stoppé sa course au milieu de la place du champ de foire, du moins on l’a installée à cet endroit pour les besoins de la scénographie. Elle attire d’ailleurs le regard des visiteurs qui deviennent un peu badauds en la circonstance. Faut-il le regretter ou le condamner, il existe un certain esthétisme dans ce décor.

L’important est de revenir vite à l’essentiel, ce pourquoi on arpente ces ruines : les expositions du Centre nous remettront vite en face de l’effroyable réalité.

À l’autre extrémité de l’ancien foirail, se trouve l’église où furent conduits femmes et enfants.

Les mots de madame Marguerite Rouffanche, seule femme rescapée du massacre, se suffisent :

« Le premier groupe, dont je faisais partie, fut conduit par les soldats armés jusqu’à l’église. Il comprenait toutes les femmes de la ville, en particulier les mamans qui entrèrent dans le lieu saint en portant leurs bébés dans les bras ou en les poussant dans leurs petites voitures. Il y avait là également tous les enfants des écoles. Le nombre des personnes présentes peut être évalué à plusieurs centaines. Entassés dans le lieu saint, nous attendîmes de plus en plus inquiets la fin de préparatifs auxquels nous assistions.

Vers 16 heures, des soldats âgés d’une vingtaine d’années, placèrent dans la nef, près du chœur, une sorte de caisse assez volumineuse dans laquelle dépassaient des cordons qu’ils laissèrent traîner sur le sol.

Ces cordons ayant été allumés, le feu fut communiqué à l’engin, une forte explosion soudain se produisit et une épaisse fumée noire et suffocante se dégagea.

Les femmes et les enfants, à demi asphyxiés et hurlant de frayeur, affluèrent vers les parties de l’église où l’air était encore respirable. C’est ainsi que la porte de la sacristie fut enfoncée sous la poussée irrésistible d’un groupe épouvanté. J’y pénétrai à sa suite et, résignée, je m’assis sur une marche d’escalier. Ma fille vint m’y rejoindre. Les Allemands, s’étant aperçus que cette pièce était envahie abattirent sauvagement ceux qui y avaient cherché refuge. Ma fille fut tuée près de moi, d’un coup de feu tiré de l’extérieur. Je dus la vie à l’idée que j’eus de fermer les yeux et de simuler la mort.

Une fusillade éclata dans l’église, puis de la paille, des fagots, des chaises, furent jetés pêle-mêle sur les corps qui gisaient sur les dalles. Ayant échappé à la tuerie et n’ayant reçu aucune blessure, je profitai d’un nuage de fumée pour me glisser derrière le maître-autel.

Il existe dans cette partie de l’église trois fenêtres. Je me dirigeai vers la plus grande qui est celle du milieu et à l’aide d’un escabeau qui servait à allumer les cierges je tentai de l’atteindre. Je ne sais alors comment j’ai fait, mais mes forces étaient décuplées. Je me suis hissée jusqu’à elle, comme j’ai pu. Le vitrail étant brisé, je me suis précipitée par l’ouverture qui s’offrait à moi. J’ai fait un saut de plus de trois mètres.

Ayant levé les yeux, je me suis aperçue que j’avais été suivie dans mon escalade par une femme qui, du haut de la fenêtre me tendait son bébé. Elle se laissa choir près de moi. Les Allemands, alertés par les cris de l’enfant, nous mitraillèrent. Ma compagne et le poupon furent tués. Je fus moi-même blessée en gagnant un jardin voisin. Dissimulée parmi les rangs de petits pois, j’attendis dans l’angoisse qu’on vienne à mon secours. Je ne fus délivrée que le lendemain vers 17 heures. »

Madame Rouffanche est décédée en 1988. Son témoignage est capital (même s’il est parfois sujet à controverse) car l’église, toujours à ciel ouvert, ne restitue plus l’ampleur de l’horreur. De mes vagues souvenirs de gosse, surgissent une noirceur, des amas de décombres, une extrême désolation, un enfermement même, mes aïeux ne sont plus là pour le confirmer.

Plus loin, est-ce le souvenir de ma maison école et de mes parents enseignants, l’émotion m’étreint particulièrement à la grille de la petite école des filles avec ses deux platanes, puis derrière la cour, le préau et même les W.C. Je m’avance à l’intérieur, intrigué par une plaque usée sur le mur de la classe : « Ici habitaient Jean Binet 34 ans, Andrée Binet 29 ans, Jean-Pierre Binet 7 ans » !

Andrée était la directrice de l’école. Ce 10 juin, souffrante, elle ne travaillait pas. Elle fut traînée jusqu’à l’église, à coups de crosse, en pyjama, un manteau sur les épaules. J’ai lu quelque part que l’institutrice stagiaire qui assurait son remplacement, connut le même sort.

Des anecdotes, des faits horribles plutôt, peuvent être rattachés à chaque maison, chaque boutique. Ainsi, en face de l’école, se trouvait la boulangerie de M. Bouchoule. On retrouva les restes de plusieurs corps calcinés dans le four.

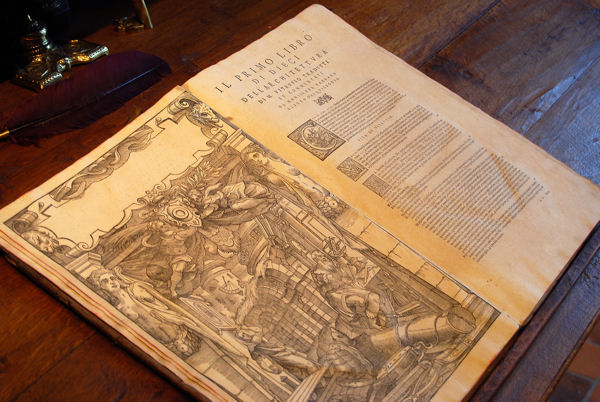

Inaugurée il y a deux ans lors de la commémoration du 70e anniversaire du drame, l’émouvante exposition Oradour, Visages mise sur pied par le Centre de la mémoire, rend une identité, un nom, un visage à beaucoup de ces victimes entrées jusqu’alors dans la mémoire collective de manière anonyme. Leurs portraits défilent sur un écran tandis que leurs noms et âges sont cités par la voix de l’actrice Romane Bohringer.

À travers la consultation de photographies de classe ou extraites d’archives familiales, on retrouve ces hommes, ces femmes, ces enfants AVANT : au temps où la vie à Oradour était encore paisible voire joyeuse. Les frairies d’Oradour, deux fois par an, étaient réputées avec la retraite aux flambeaux, la fanfare, les bals.

Le destin de quelques-unes des victimes est retracé de manière plus fouillée. Ainsi, l’ancien enseignant relève à propos de Léonard Rousseau directeur de l’école des garçons, la phrase suivante : « son dossier individuel extrait des fonds de l’Inspection académique versés aux archives départementales de la Haute-Vienne s’achève par cette courte phrase notée au crayon : martyrisé et exécuté par les Boches le 10 juin 1943 » (erreur de date non corrigée) !

Dans la librairie du Centre, je tombe, parmi les nombreuses publications, sur Parlez-moi d’Oradour, un ouvrage de regards photographiques croisés qui fit l’objet d’une exposition lors du soixantième anniversaire du drame. Parmi les artistes participant au projet, figuraient Jean Dieuzaide et Willy Ronis, deux photographes dont j’apprécie énormément les travaux. Ils s’étaient rendus à Oradour peu de temps après le massacre (Dieuzaide dès la fin de l’année 1944). Je retrouve dans leurs clichés en noir et blanc du village incendié, plein de véhicules et de poussettes d’enfants calcinés, d’échoppes dévastées, la vision que je retenais de ma première visite à Oradour.

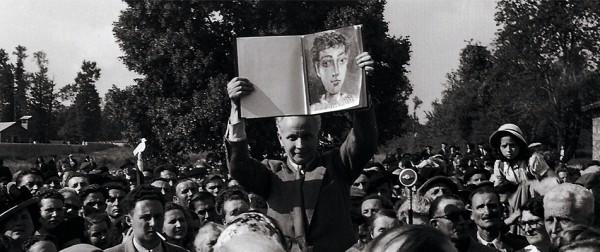

Le jour du cinquième anniversaire du massacre, Willy Ronis montre dans la foule nombreuse Louis Aragon brandissant un livre d’or avec un dessin de Picasso en hommage aux gosses brûlés d’Oradour-sur-Glane.

Il est d’autres photographies en couleurs contemporaines de l’exposition. La confrontation de toutes ces œuvres aboutit à cette réflexion : « La mémoire est une chambre noire dans laquelle se joue l’Histoire, et tente, aujourd’hui, de se faire un peu de jour. Sur le lieu de l’impensable, tout regard est une question. Voir Oradour, c’est prendre sur soi un peu du poids de l’histoire. Ainsi vont les visiteurs dans les ruines ».

Il me semble que c’est ce que j’ai essayé de faire en ce jour de juillet 2016. L’Histoire est tellement pesante encore, sept décennies après, à Oradour-sur-Glane mais aussi ailleurs …

En quittant le Centre de la mémoire, j’ai rejoint l’Oradour d’aujourd’hui. Il y a encore une brasserie Chez Milord. Tandis que j’y bois un café, je vous laisse avec Aragon et sa Chanson de la caravane d’Oradour, un poème écrit en juin 1949 proposé parfois à l’épreuve de Français du bac :

« Nous n’irons plus à Compostelle

Des coquilles à nos bâtons

À saints nouveaux nouveaux autels

Et comme nos chansons nouvelles

Les enseignes que nous portons

Que nos caravanes s’avancent

Vers ces lieux marqués par le sang

Une plaie au cœur de la France

Y rappelle à l’indifférence

Le massacre des Innocents

Vous qui survivez à vos fils

En vain vous priez jour et nuit

Que le châtiment s’accomplisse

Et la terre en vain crie justice

Le ciel lui refuse la pluie

O mamans restées sans amour

Sur les tombes de vos héros

La même lumière du jour

Baigne les ruines d’Oradour

Et les yeux vivants des bourreaux

Aux berceaux d’Oradour demain

Pour qu’on ne revoie plus la guerre

Semer la mort comme naguère

Dans le monde entier se liguèrent

Près d’un milliard de cœurs humains

Que la paix ouvre enfin ses vannes

Et le peuple dicte ses lois

Nous les faiseurs de caravanes

T’apportons Oradour-sur-Glane

La colombe en guise de croix. »